縦割り班でふれあい給食!「ありがとう」

縦割り班での「ふれあい給食」が17日あり、子どもたちは、一年間さまざまな活動を共にした仲間たちと最後の合同給食を楽しみました。

普段は学年・学級単位で活動する子どもたちですが全校を4つに分けた縦割り班でも、週に一度の外掃除をはじめとしたいろいろな活動を行ってきました。

今日は、仲間と食べる最後のふれあい給食!最後に、各メンバーが一年間の思い出や6年生へのメッセージも発表しました![]()

それでは、各班のみんなの表情を見ていきましょう~![]()

まずはA班!

にぎやかで個性的なメンバーの多いA班は、いつでも楽しい雰囲気で活動していましたね!

にぎやかで個性的なメンバーの多いA班は、いつでも楽しい雰囲気で活動していましたね!

続いてB班!

こちらも負けず劣らず元気モンが多いB班です

こちらも負けず劣らず元気モンが多いB班です![]() 一年間、にぎやかに楽しく活動できたでしょうか?

一年間、にぎやかに楽しく活動できたでしょうか?

お次はC班!

上学年生が一生懸命に下学年生を引っ張っていた姿が印象的だったC班。良い思い出が詰まった一年間になりましたか?

上学年生が一生懸命に下学年生を引っ張っていた姿が印象的だったC班。良い思い出が詰まった一年間になりましたか?

最後はD班!

無国籍!と言いたくなるほど、多種多様なキャラクターがそろったD班!でも不思議とまとまりがありましたね~

無国籍!と言いたくなるほど、多種多様なキャラクターがそろったD班!でも不思議とまとまりがありましたね~![]()

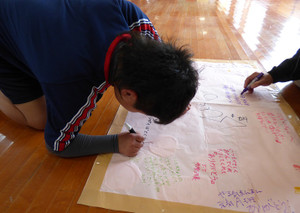

各班とも、メンバーがこの一年を振り返り、楽しかった思い出を語り合い、1学期に班ごとに作成した班旗の裏に互いへのメッセージを書き込みました!

「みんなであそぶ日のドッヂボールが楽しかった」「みんなで給食を食べたことが楽しかった」「少し草抜きをさぼってたけど、みんなよく頑張った」…

「みんなであそぶ日のドッヂボールが楽しかった」「みんなで給食を食べたことが楽しかった」「少し草抜きをさぼってたけど、みんなよく頑張った」…

いろんな思い出が出てきました。班旗の裏には、6年生への感謝の言葉がならび、とっても素敵な記念品になりました!

最近のコメント